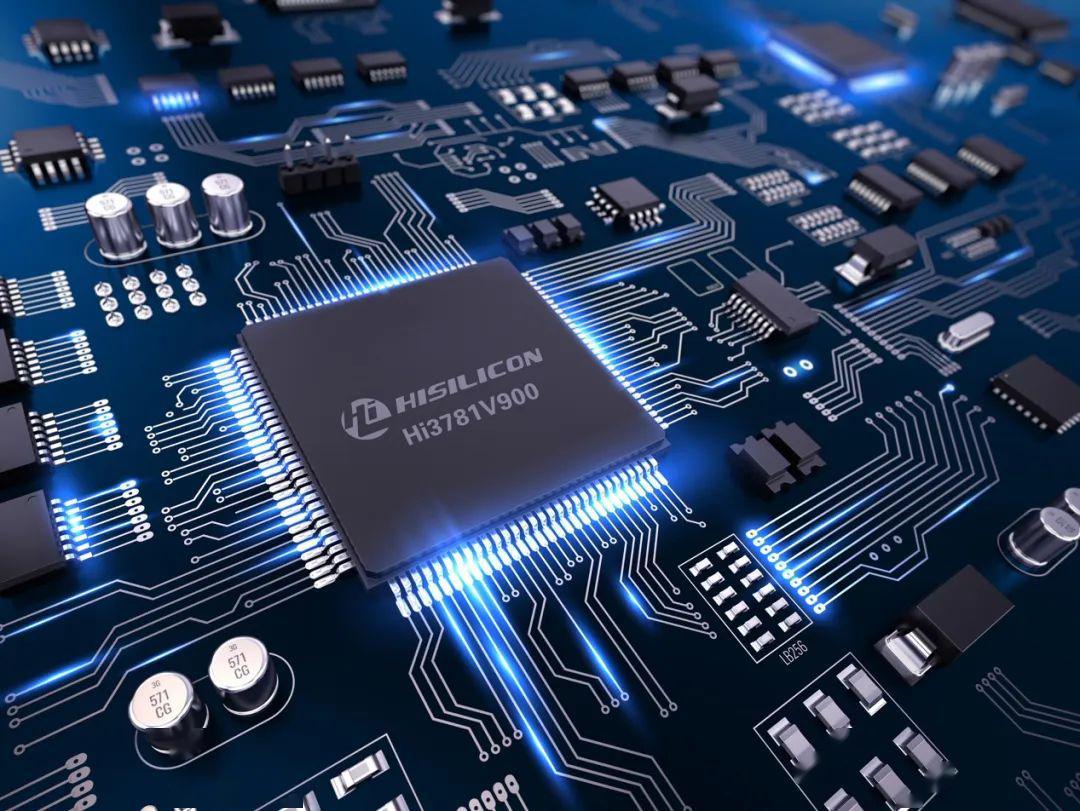

对于曾经在智能手机和IC设计疆场纵横驰骋的华为来说,海思就是一把“利剑”,所挥之处、势不可当。即便是如今身陷囹圄,但想让华为放弃海思依旧是不可能的事情。毕竟,这家芯片公司是华为立足半导体产业的根基,况且在未来国产尖端芯片的研发方面,海思依旧会是扛起主流大旗的专业户。

这也得到了华为方面的证实,昨日,Strategy Analytics 的最新研究报告显示2021年第一季度全球智能手机处理器市场规模同比增长 21%,达到了 68 亿美元,而其中华为海思的智能手机处理器出货量相比去年同期下降了 88%。但华为董事陈黎芳称,他们内部仍继续在开发领先世界的半导体组件,海思部门不会进行任何重组或裁员的决定。

2020年,海思员工数超过 7000 人,因此维持这个部分对华为来说将是一个严重的财务负担。但陈黎芳解释道:华为是私人控股,不受外部势力影响,其管理层已明确将保留海思。尽管受到制裁,哪怕台积电无法生产,华为海思也还是要继续开发半导体,预计仍将持续两到三年,但华为仍能应付自如。毕竟,其他国家正在努力推动自己的半导体产业升级,这将有助于海思获得不依赖美国技术的新供应链合作伙伴,预计这一局面(华为芯片重见天日)将会在几年后看到。

尖端芯片缺位 28nm产线自主化成出路

无论之于华为自身,还是整个中国半导体产业而言,海思都是无可替代的隗宝。但如今,因受各种外部禁令和制约,尽管海思依然具备强大的芯片研发能力,但苦于无处代工、生产,因此也就无法盈利,沦为华为业务体系中的一块持续性巨亏项目。

从乐观的角度来看,这并不意味着海思的失败,反而可能是一个“卧薪尝胆”的过程。极端外部形势的步步紧逼,对华为这类厂商来说反而能成为沉下心来寻求自主突破路径的机会,尽管当前来看,芯片代工的渠道已经被切断,但也并不是毫无出路。

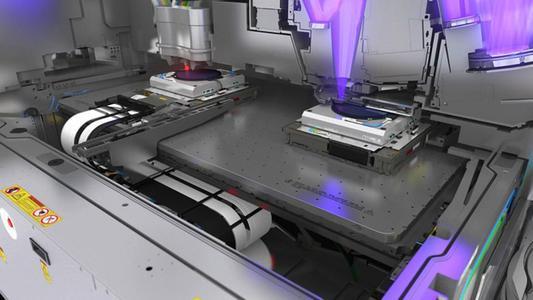

毕竟,按照国内的进度来看,目前28nm产线中最稀缺且最难拿到的光刻机,已经开始有了眉目。有业内人士曾表示,目前已经有上微的国产28nm光刻机正在进行验证当中。况且,华为方此前也被曝光招聘信息显示,正在招募光刻机研发人才。

本月初,华为旗下的哈勃投资入股了国内高端准分子激光技术厂商科益虹源,进一步加速光刻机的研发。而光刻机领域有了华为这般重磅的企业加持,进度可能会更快一些。如此这些,都为国内建设国产自主的尖端芯片产线提供了强劲的动力,在华为的加持下,编者相信,尖端芯片的国产化产线成功的可能性会更大。一旦建成,无论是对本土半导体产业还是对于华为自身来说,都将会是里程碑式的突破。

不过,就目前来看,28nm可能才是当下海思能够有效补助缺口的一大路径。虽然大海思的尖端芯片暂无量产渠道,但华为旗下的小海思的芯片,很多是28nm等成熟工艺,这一领域随着市场的逐步发展,所占据的份额不容忽视。且当下,也正值28nm代工产能持续紧缺的时段,龙芯总设计师吴汉明院士曾透露,目前国内成熟工艺下的芯片代工产能依旧紧缺,未来还需要8个中芯国际的产能,才可满足国内半导体市场对于芯片代工的需求,足见28nm成熟工艺产能的紧缺程度。

因此,在国内无论是上微还是华为系真正突破尖端光刻技术之前,尽管有28nm业务的弥补,但海思整体都将长期在亏损状态下徘徊。这种状态可能持续不仅仅只是数年时间,长期下去,对于华为来说将是一笔不菲的开销。而且,在没有真正经过项目验证的状态下,海思的尖端芯片顶多也停留在设计图和经验层面,后续可能一时间也很难与市场上其他如高通、苹果甚至联发科等芯片厂商的同类竞品相提并论。

不依赖美国的供应链 究竟有多大可能?

尽管美国当前在“去中国化”之路上渐行渐远,但本土半导体供应链要想不依赖美国,起码在最近数年间,几无可能。而当下风靡全国的“国产化”浪潮,只能算是推动本土半导体供应链加速发展的催化剂,但却不是行之有效的解决办法。

纵然,在国产替代的浪潮下,多数相对成熟的半导体领域经过一众国产品牌的努力,已经实现了一定程度的自主突破。但谈及“自主替代”显然还很远,尤其是在高端产品领域,国内品牌大多只能算是具备了补足大厂空缺的能力,在国际市场依然缺乏竞争力。

要做高端,就会不可避免涉及到美国的相关技术。仍然以最具代表性的生产尖端芯片的光刻机来看,比如现在的EUV光刻机,其中都用到了不少美国厂商生产的零部件,国内企业现在连28nm的光刻机量产都成问题,更遑论打造完全不依赖美国的供应链?

更不必谈,不少其他国家正在努力推动自己的半导体产业升级,未来随着时势的逐步发展,可能也会出现部分领域的冲突和摩擦,甚至可能受限于一些不可控因素出现断供情况。因此,即便是不依赖美国的供应链,也可能因为各种其他原因受到牵连,这种风险也理应考虑到。因此,唯有自主突破,才是最终的解决之道。

可这也引申出一个矛盾性问题。因为一国之力不可能囊括半导体全产业链,对于中国半导体产业来说,很多领域依然需要全球化的支持,闭门造车实不可行。正如魏少军教授所说,半导体产业链已实现最彻底的全球化,从某种意义上说如果缺乏全球化的支持,单纯依靠国产化还能否实现是个应该思考的问题。国内疯狂追寻的“国产替代”,最终会否发展成与全球合作之间形成矛盾冲突,还有待时间的考证。